扶養控除の対象範囲と判断に迷いやすい事例(前編)

※2024年1月配信当時の記事であり、

以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

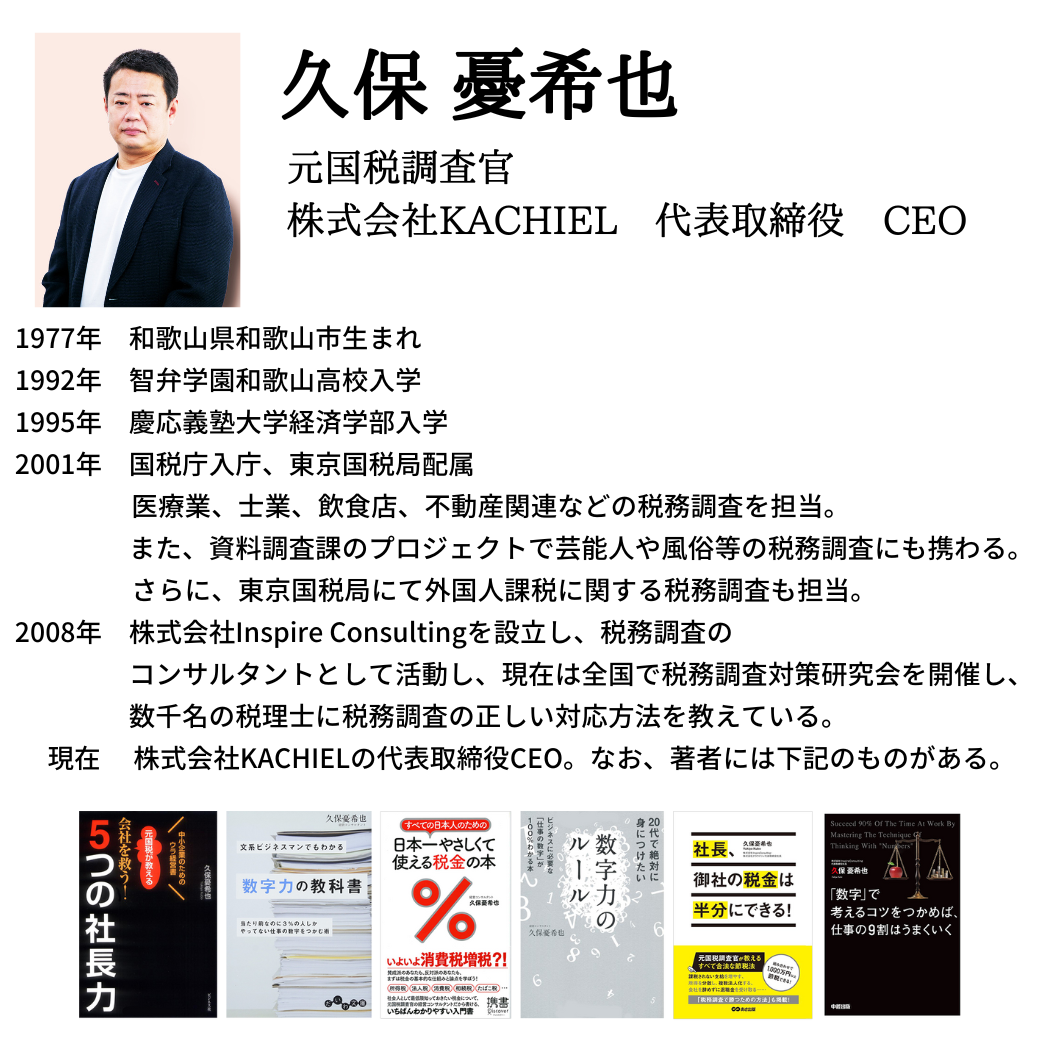

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

今年も個人(所得税)の確定申告時期となりましたので、

水曜の本メルマガでは、今回から2月末までの配信について

個人の確定申告で判断に迷いやすい論点を解説します。

さて、今回は【扶養控除】の判定なのですが、この論点は

税務専門書でもほとんど取り上げられないにもかかわらず、

意外にも判断に迷うケースが多く、根本理解がされていない

領域なので、今回を含めて3回に分けて解説・配信します。

まず、「扶養親族」の要件を確認しておきますが、

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は

出国する場合はその死亡又は出国の時)の現況で、

次の4つの要件のすべてに当てはまる人を指します。

1 配偶者以外の【親族】

2 納税者と生計を一にしていること

3 年間の合計所得金額が48万円以下であること

(令和元年分以前は38万円以下)

4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の

支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

上記1では【親族】とだけ規定していますが、親族とは

民法725条から「6親等内の血族及び3親等内の姻族」

を指します。具体的な範囲については下記をご覧ください。

厚生労働省サイト「親族の範囲について」

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1027-8b.pdf

ここまでを前提として、今回はどこまでが

「扶養親族」に該当するのか、判断に迷いやすい事例を

取り上げます(来週は「生計を一」を論点にします)。

●再婚した妻に前夫との子(同居)がいる場合

このケースでは、夫と妻に婚姻関係があるものの、

その子は夫からすると実子ではなく、養子縁組でも

しない限り、親族に該当しないように思えてしまいます。

この場合の考え方は、妻は夫の配偶者であり、配偶者の

子であることから、夫からすると子は「1親等の姻族」

となり、扶養親族に該当することになります。

国税庁サイト「配偶者の子に係る扶養控除」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/67.htm

●亡くなった妻の父母(生計を一)がいる場合

こちらのケースは上記と逆の場合で、

妻と婚姻関係があったからこそ、夫からすると

妻の両親が「配偶者の直系尊属」だったわけですが、

その妻が亡くなった後も、妻の両親に送金するなど、

生計を一にしているケースです。

配偶者の死亡により婚姻関係は解消されますが、

その配偶者の父母との姻族関係が直ちに否定される

わけではなく、生存しているうちに配偶者が婚姻関係を

終了させる意思表示をしていない限り、死亡した配偶者の

直系尊属も「配偶者の直系尊属」に含まれますので、

扶養親族に該当することになります。

国税庁サイト「死亡した配偶者の父母に係る扶養控除」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/64.htm

●死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻を扶養控除

最後のケースとなりますが、年の途中で

夫が亡くなり、年末調整もしくは準確定申告で

妻を配偶者控除の対象とした場合、妻(子の母)が

生計を一にする子の扶養親族になるかです。

上記のとおり、扶養親族に該当するかは

「その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し

又は出国する場合はその死亡又は出国の時)の現況」

で判断しますので、夫側で配偶者控除の対象としていても

子側の年末調整もしくは確定申告において

妻(母)は扶養親族に該当することになります。

(所得税基本通達83~84ー1)。

ここまで「扶養親族に該当するか」を中心に

扶養控除の対象になるのかを考えてきました。

現実的によくありそうなケースであっても、

わりと判断が難しい場合もあったかと思います。

来週水曜の本メルマガでは、離婚して別居している

子供を扶養控除にできるのか、など扶養親族の

重要要件である「生計を一」について、

今回と同じようにケース別で解説していきます。

※ブログの内容等に関する質問は

一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報