相続時精算課税の具体的活用法(3)

※2024年4月配信当時の記事であり、

以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは、

「相続時精算課税の具体的活用法(3)」です。

前回に引き続き、

今回も同様のテーマとなります。

前回、前々回と相続時精算課税の具体的活用法として

1.新設規定の積極活用

2.高収益財産の贈与

3.価値が上昇すると見込まれる財産の贈与

を取り上げました。

今回は、

前回取り上げた

3.価値が上昇すると見込まれる財産の贈与

の続きを取り上げます。

前回は、

(1)上場株式

(2)上場予定の未公開株式

(3)同族会社株式

を取り上げましたが、

今回は、以下を取り上げます。

(4)市街化調整区域の市街化区域に変更予定

の宅地の贈与

近いところで、市街化調整区域の宅地が

市街化区域に編入される宅地だと判明した場合、

相続時精算課税の活用を見出すことができます。

例えば、父が保有する土地のうち

市街化調整区域の宅地 :2,000万円

市街化区域へ編入の宅地:4,000万円

だと想定される場合、

父がそのまま保有していれば、

2倍の評価額になってしまいます。

そのため、市街化区域へ編入される前に

子や孫に贈与することを検討することになります。

2,000万円の土地を暦年課税で贈与する場合

贈与税を節税するためには

複数年に分けて贈与することを検討しますが、

市街化区域へ編入が日程的に近い場合には

まとめて一括で贈与する必要が生じます。

前々回のメルマガでもお伝えしましたが、

令和6年1月1日から子への贈与については

相続時精算課税を積極的に活用することが

想定されますので、子に対して贈与するので

あれば、相続時精算課税を活用する可能性が

高くなります。

念のための確認ですが、

仮に今回のケースが農地の場合には、

贈与すること自体が非常に困難になります。

なぜならば、農地法の許可が必要となるためです。

そもそも、農地を贈与する場合には

農地法3条に基づく農業委員会の許可

が必要となります。

市街化区域であっても、

権利移動に関する3条の場合には許可が必要

となり、無許可で贈与した場合には

契約は無効となります。

ただし、市街化区域内の宅地であれば

農業委員会の許可は問題なく下ります。

市街化調整区域の場合にも市街化区域と同様、

権利移動に関する3条の場合には許可が必要

となり、無許可で贈与した場合には

契約は無効となります。

市街化区域と異なるのは、

農業委員会の許可が限りなく下りづらい

というところにあります。

参照URL:茨城県土浦市HP

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page003262.html

上記を参照していただくと理解できるかと思いますが

受贈者が専業農家でなければ許可は下りないイメージ

が近いような気がします。

宅地であれば農業委員会の許可は難なく下りますが

農地の場合には、農業委員会の許可はそもそも下りない

前提でいる必要がありますので、実行する前に

専門に扱う行政書士にも確認する必要があります。

別件ですが、孫に遺贈する場合にも、

同じ問題点が生じますので注意が必要です。

なぜならば、「遺贈」とは、

「遺」言を使って、特定の相手に

財産を「贈」与することを意味するからです。

ただし、特定の相手が相続人である場合には

相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)となり

相続と同様の扱いになりますので問題は生じません。

※ブログの内容等に関する質問は

一切受け付けておりませんのでご留意ください。

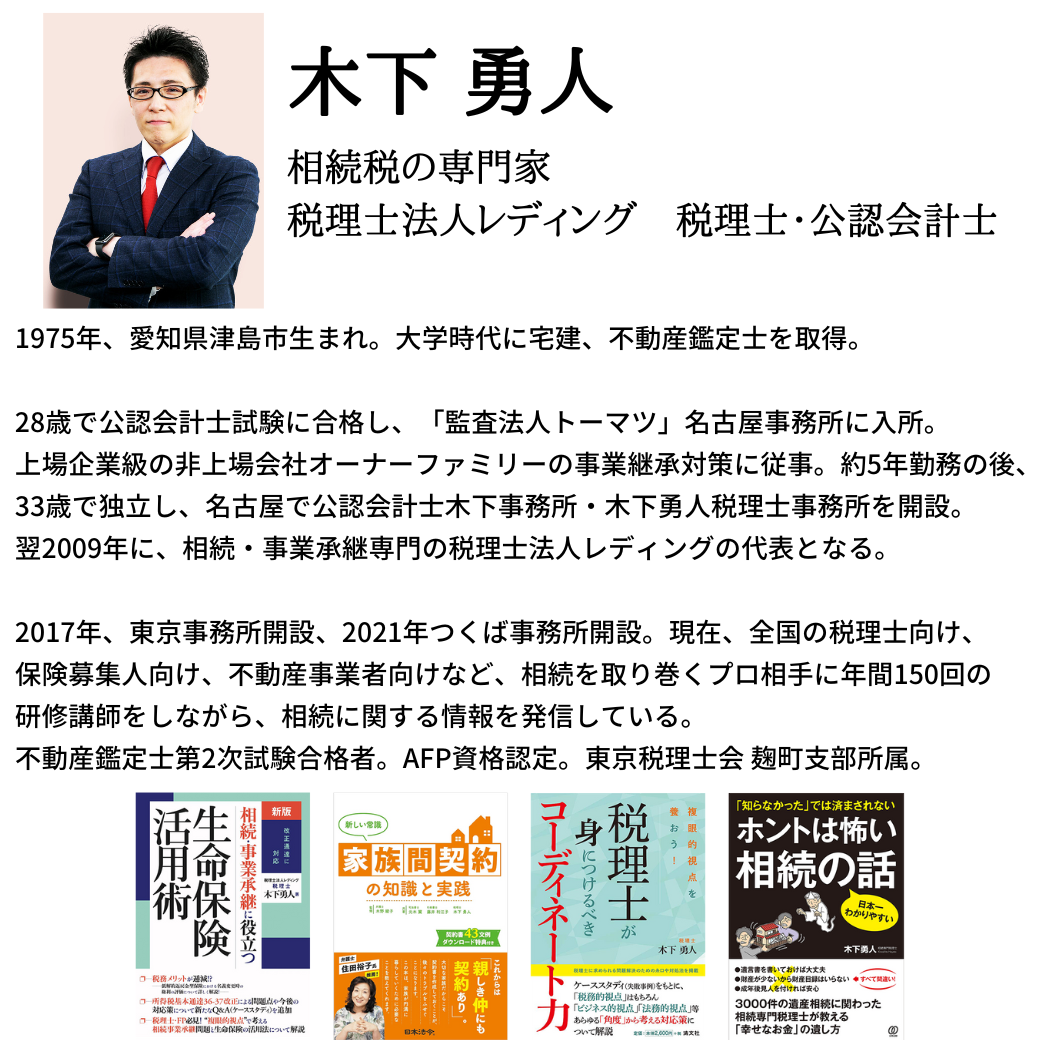

著者情報