税務代理とは何か?税務代理権限証書の提出義務との関係

※2024年3月配信当時の記事であり、

以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

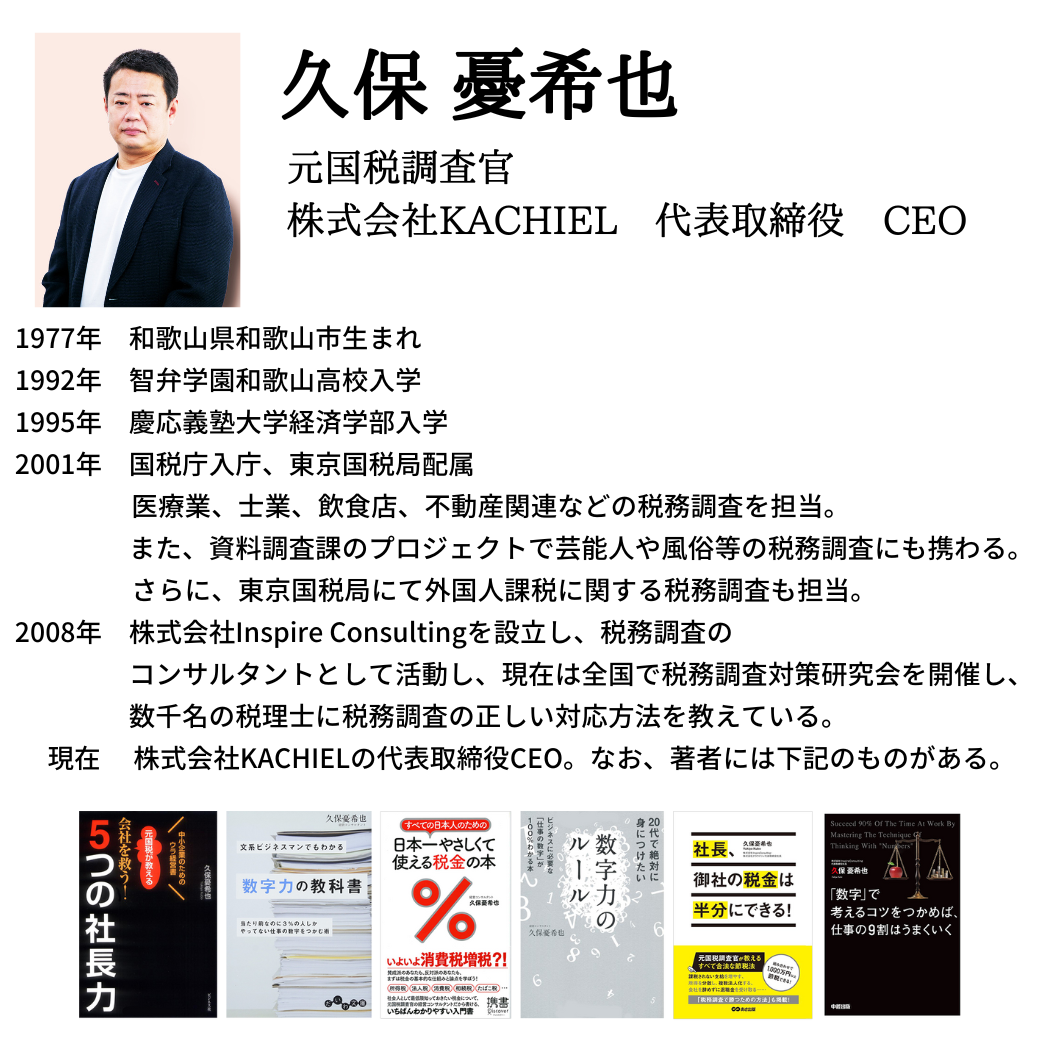

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週水曜の本メルマガでは、今年4月から様式変更となる

税務代理権限証書とその意味合いについて解説しましたが、

今回はそもそも税務代理権限証書の提出義務は

どのような場合に・何を根拠に規定されているのか解説します。

まず、税理士における3つの独占業務のうち、

「税務代理」について税務調査の観点から考えてみましょう。

税理士法第2条第一号において、税務調査等における

税務代理を下記のように規定しています。

「当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは

処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは

陳述につき、代理し、又は代行すること」

併せて、この条文の通達を載せておきましょう。

税理士法基本通達の制定について(法令解釈通達)

2-4(代理代行)

法第2条第1項第1号に規定する「代理」とは、代理人の

権限内において依頼人のためにすることを示して同号に

規定する事項を行うことをいい、同号に規定する「代行」

には、事実の解明、陳述等の事実行為を含むものとする。

簡単に言えば、税務調査における税務代理(権限)とは

【納税者に代わって調査官に主張等ができること】

と理解すればいいでしょう。

ただし、税理士が税務代理権限を行使するためには、

税務代理権限証書の提出が義務となっています。

税理士法第30条(税務代理の権限の明示)

税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で

定めるところにより、その権限を有することを

証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

さて、税理士の一般的な顧問契約を法的に分解すると、

税務代理=【委任】

税務書類の作成=「請負」

となるのですが、整理・解説された図示に関しては

下記のサイトを参照してください。

近畿税理士会の税理士法解説

第4章税理士の権利及び義務(第30条~第43条)

http://www.kinzei.or.jp/search/regulation/chapter_4_1.html

税務書類の作成を受託していない=顧問契約がなくても

税務調査の立会いはできるわけですが、その場合

調査立会いの前に税務代理権限証書を提出しなければ

ならないのも、上記で理解できるかと思います。

ここまでを全体的に(平易に)まとめると下記となります。

納税者が税理士に税務調査の立会いを【委任】する

⇒

税理士は納税者に代わって主張・陳述ができる

⇒

ただし、納税者が税理士に対して代理権を付与しているのか

税務署は外形的にはわからないので、税務代理権限証書を

提出する必要がある(提出を義務化している)

なお「委任」「代理」については民法の用語になりますので、

民法の規定を載せておきます。

民法第643条(委任)

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、

相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

民法第99条(代理行為の要件及び効果)

代理人がその権限内において本人のためにすることを示して

した意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

今回は、税務代理と税務代理権限証書の提出義務について

解説しましたが、来週水曜の本メルマガでは

税務代理権限証書を提出しない税理士のリスクを取り上げます。

※ブログの内容等に関する質問は

一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報