重加算税を体系的に理解する(故意性)

※2024年8月配信当時の記事であり、

以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

毎週水曜の本メルマガでは連載で「重加算税」について

解説していますが、今回は重加算税の要件である

「隠蔽または仮装」と【故意性】の関係を取り上げます。

重加算税の要件が「隠蔽または仮装」であることは

誰しもがわかっているのですが、「隠蔽」「仮装」は

非常に曖昧な言葉であり、かつ事務運営指針には

例示があるものの、明確な定義はありません

(ちなみに法令解釈通達は存在しません)。

このことから、税務調査においては「隠蔽または仮装」

に該当するかしないかで、調査官は該当すると言い張る

でしょうし、納税者側としてはそれに対して

明確な反論が難しい場面が多くあります。

まず重要なポイントは、「隠蔽または仮装」とは

「故意に」「わざと」という意味を含むという点です。

隠蔽とは存在するモノを隠す、仮装とは事実の金額や

相手方と相違させる、という意味合いですが、

どちらも故意性(わざとやった)を前提にしています。

これは「ミスして隠蔽」や「うっかり仮装」という言葉が、

日本語として成立しないことから明らかでしょう。

逆にいえば、「故意ではない」や確認不足などの「ミス」

だと主張できるのであれば重加算税に対する反論は可能です。

さて、重加算税における「故意性」に関して、

実務上2つの注意点があります。

1つ目は、税務調査において納税者側がひたすら

「故意ではない」と主張すれば重加算税が

賦課されないか、といえばそうではないという点です。

あくまでも「隠蔽または仮装」の事実認定は国税側が

行うものであり、税務調査で判明した事実関係から

「故意性がある」と認定されるケースもあり得ます。

ただ、国税側も重加算税を賦課するには「故意性」の存在が

最重要であることは重々承知しており、前提事実から

故意性の認定が難しい場合は、質問応答記録書などで

納税者の認識を求めてくることになります。

質問応答記録書の規定内容については、下記の記事を

ご覧いただきたいのですが、調査官がなぜ

「一筆入れてもらう」ことに注力するのかは

この解説でおわかりいただけると思います。

「質問応答記録書の内規が改訂されました」

https://kachiel.jp/?p=43531

もう1点は、故意性がある=重加算税になる、

とは限らないという論点です。

上記ではあくまでも、「隠蔽または仮装」とは

故意性を含むと解説したのであって、故意であるから

「隠蔽または仮装」とはしていません。

例えば、売上を翌期に計上=故意に期ズレにしても、

相手方との通謀や改ざん等の行為がない限り、

重加算税にならないことは下記に規定されており、

先月配信した「重加算税を体系的に理解する

(通謀による期ズレ)」でも解説したとおりです。

「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm

第1 3(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)

次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は

証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等

でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。

(1) 売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合に

おいて、その売上げ等の収入が翌事業年度の収益に

計上されていることが確認されたとき。

調査内で納税者が「認識があった」と言っている場合

であっても、それはあくまでも故意性があるのであって、

上記期ズレのとおり、具体的な「隠蔽または仮装」行為が

ない限り、重加算税にはなりません。

同じような論点として、下記の2つの記事も

参考になると思いますので、ぜひお読みください。

「前回調査での否認項目が是正されていなければ重加算税になるのか?」

https://kachiel.jp/?p=40679

「毎回の調査で期ズレが続いていれば重加算税になるのか?

https://kachiel.jp/?p=40754

来週水曜の本メルマガでは、現実的に税理士が悩む

【粉飾の戻し方(正常化)】と重加算税を解説します。

粉飾は許される行為ではないものの、対国税という

観点からは過大に納税をしていることから、

本来税務調査で問題視されないのですが、一方で

粉飾している会社が業績向上(復活)した際に、

過去の粉飾行為を是正しようとすると、まさに

逆粉飾(脱税)となり重加算税の対象となり得ます。

来週は、対国税という観点から、どのように

粉飾を戻したらいいのか、実務論を取り上げます。

※ブログの内容等に関する質問は

一切受け付けておりませんのでご留意ください。

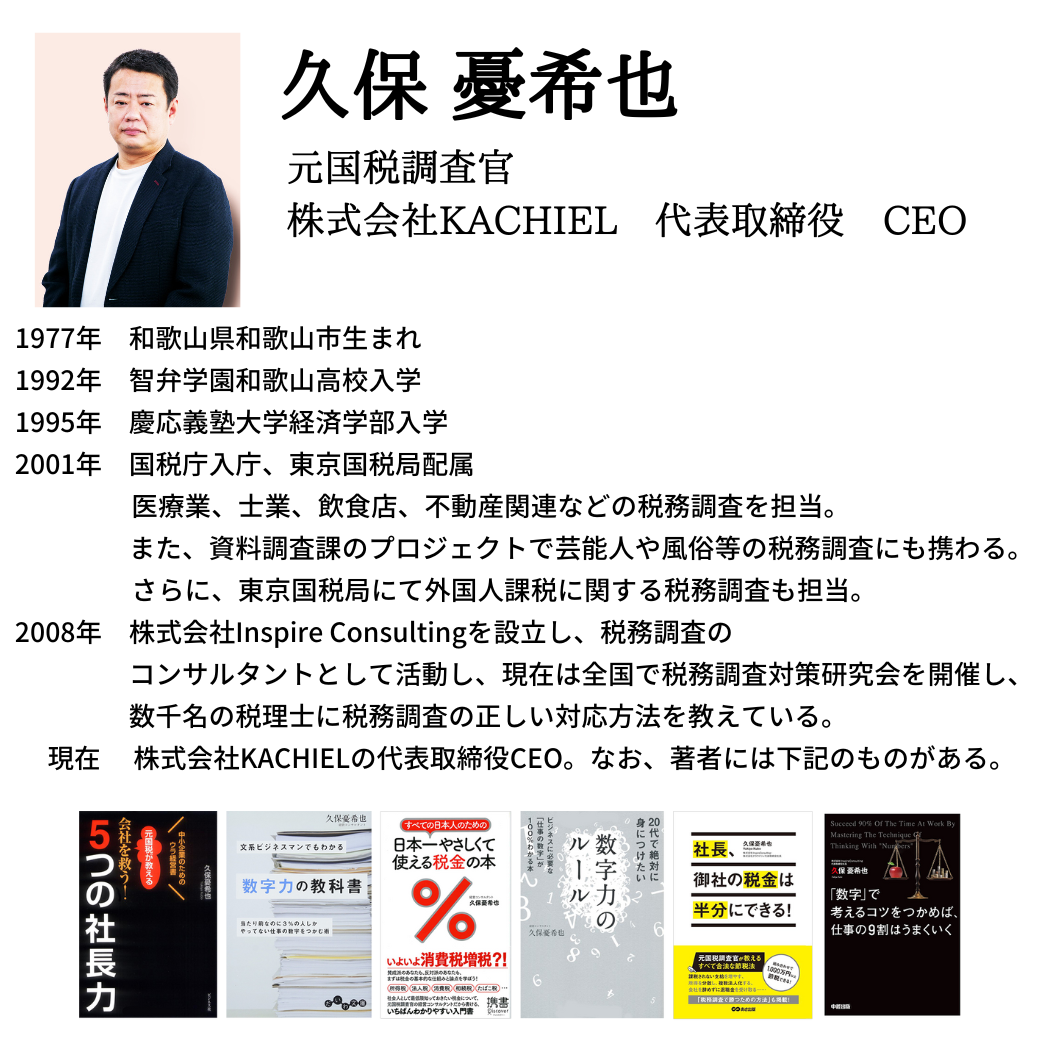

著者情報