役員解任に関するリスク検討

※2024年8月配信当時の記事であり、

以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは、

「役員解任に関するリスク検討」です。

ある社長からのリアル相談です。

社長:

先生、今年6月頭に役員に就任させた〇〇ですが、

ポテンシャルを見誤っていたようで。

役員を辞めさせたいのですが、

役員を解任することはできますか?

私:

株主総会の普通決議で解任することは

会社法339条、341条にて認められています。

持株割合は

社長8割

奥様1割

〇〇さん1割

ですので、問題なく解任決議できます。

つまり・・・

過半数の出席(定足数)

出席株主の過半数の賛成

で解任決議できることになります。

1割しか保有しない〇〇さんが賛成しなくても

解任できるということです。

ただし、もし可能であれば・・・

〇〇さんに辞任届を提出してもらった方が

穏便にことが進むと思います。

社長:

それがね、先生・・・

〇〇本人が辞任する意思が全くないんですよ。

だから・・・

強制的に解任させようと考えたという訳です

私:

わかりました。

実際に解任を進める前にいくつか確認させてください。

■確認1

定款を確認させてください。

(理由)

確認事項として、役員の任期があります。

会社法332条1項で2年と定められていますが、

・定款で短縮すること(同条同項ただし書き)

・定款で10年まで伸長すること(同条2項)

が可能となっています。

任期まで短いのであれば、任期満了まで待つという

選択肢が出てきます。

会社法上の公開会社でない株式会社であれば

10年まで伸長していることも最近では多いです。

社長の会社は任期を伸長していませんでしたので、

現在8月ですから、残り1年10か月あります。

任期満了まで待つのは厳しいと考えるか否か。

となると、〇〇さん本人に辞任の意思が無ければ

解任も止む無しとなるかと思います。

■確認2

解任のリスクを理解してください。

(理由)

株主総会の普通決議で解任することは可能ですが、

1.損害賠償請求の可能性

2.「解任」登記を見た取引先や金融機関からの

信用不安

3.営業機密漏洩等の可能性

があります。

1.損害賠償請求の可能性

を詳しく説明します。

—

会社法339条(解任)

2.前項の規定により解任された者は、

その解任について正当な理由がある場合を除き、

株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を

請求することができる。

—

(1)正当な理由がある場合

こちらの判断基準を裁判所が整理しています。

・役員の不正行為や法律違反を理由に解任する場合

→ 正当な理由あり

・役員による経営の失敗あるいは経営能力の不足、

株主との経営方針の相違を理由に解任する場合

→ 正当な理由ありと認められにくい

(2)損害賠償請求額

正当な理由がない場合には、

会社側は損害賠償責任を負います。

過去の裁判例を確認すると

「解任された取締役(役員)が、

任期満了まで役員を勤めた場合に

受領できたはずの役員報酬の総額」

とされることがほとんどではないかと思います。

—

大阪高裁昭和56.1.30

その損害の範囲は、取締役を解任されなければ

残存任期期間中と任期満了時に得べかりし利益(所得)の

喪失による損害を指す

—

具体的には、

「解任時の役員報酬の月額」

× 「解任から任期満了までの月数」

となります。

〇〇さんの報酬は

定期同額給与として1,200万円ですので、

月額100万円×22か月=2,200万円

という損害賠償請求が起こされる可能性があります。

この場合に、会社側が支払った損害賠償金につき、

給与対価としての源泉徴収が必要か否かに関する

文書回答事例がありますので、以下ご確認ください。

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/gensen/121128/index.htm

結論としては、以下のとおりです。

1.損害賠償金に役員としての役務提供の対価たる

役員報酬の性質は認められず、会社法の規定に

基づき解任によって生じた逸失利益の賠償にすぎない

2.損害賠償金は、給与所得ではなく対価性のない

一時の所得として一時所得に該当すると考えられるため、

会社はその支払の際にこれを役員報酬(給与所得)として

源泉徴収を行う必要はない

※ブログの内容等に関する質問は

一切受け付けておりませんのでご留意ください。

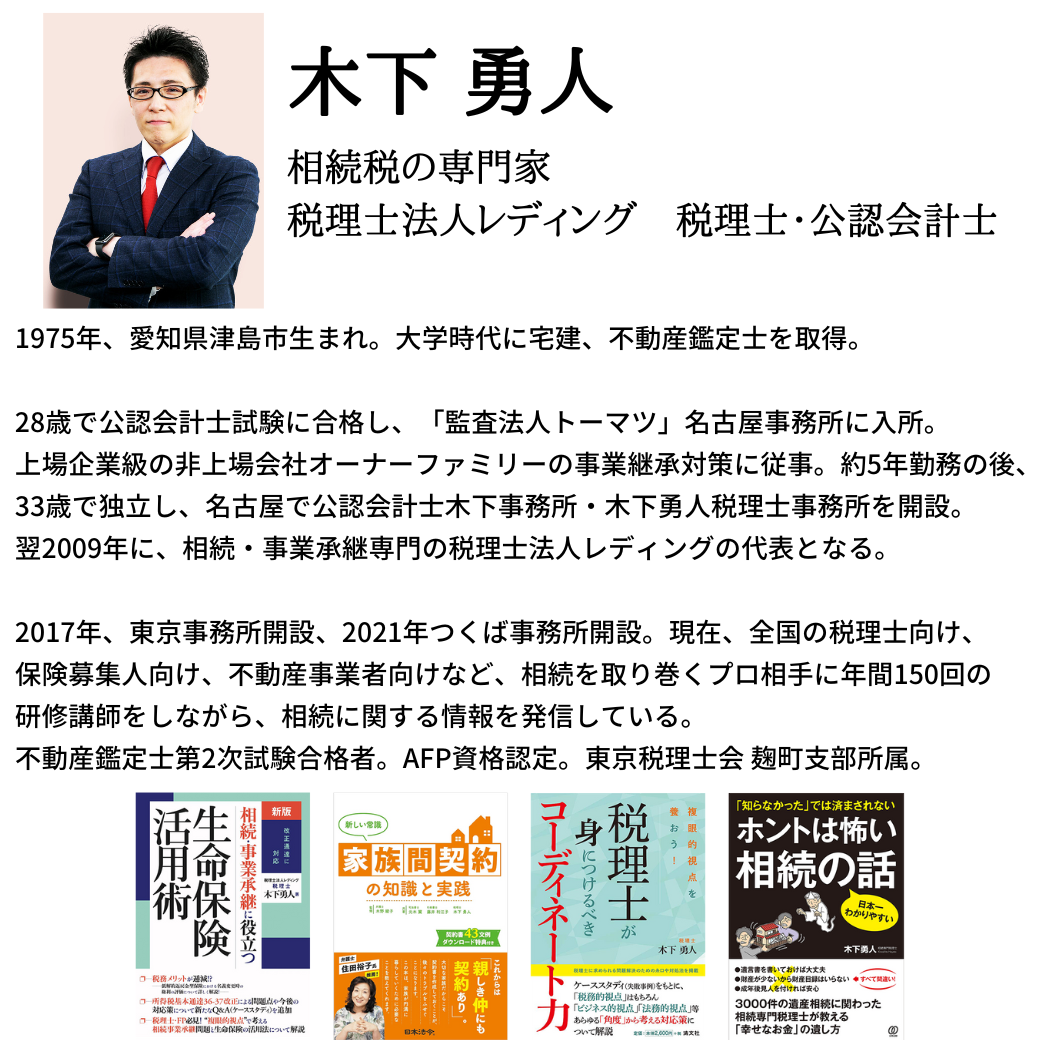

著者情報