重加算税を体系的に理解する(勘定科目誤り)

※2024年7月配信当時の記事であり、

以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

毎週水曜の本メルマガでは連載で「重加算税」について

解説していますが、今回は「勘定科目誤り」(処理相違)

で重加算税が課されるのかを取り上げます。

まず、事務運営指針には(条件付きで)いわゆる

【他科目経費】は重加算税にならないとされています。

「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm

第1 3(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)

次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は

証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等

でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。

(4)確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等

又は寄附金のように損金算入について制限のある費用を

単に他の費用科目に計上している場合。

よくあるケースは交際費絡みです。会議費は当然ながらも、

例えばリベート・キックバックなどを支払手数料で

処理していた場合に、交際費と認定(振替)

=損金不算入額が発生しても、(原則としては)

重加算税の対象にならないとされています。

ただし・・・前回の【期ズレ】と同じ論点で、

「相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿

若しくは改ざんによるもの等でないとき」他科目経費は

重加算税とならないとされている以上、

・参加人数を虚偽表示した会議費(交際費になる場合)

・相手方との通謀によってリベートを隠匿していた

場合などは重加算税になり得ます。

税務調査ではよく、通謀・虚偽・隠匿等がなくても、

交際費を他科目で処理していた場合(で損金不算入額が

生じる場合)であっても重加算税と指摘されるケースが

多いのですが、それは調査官が事務運営指針の規定を

認知・理解していないということになります。

また、本来は売上として処理すべきところ、

仮受金勘定として残っていた(前税理士が仮受金で処理、

現税理士において確認途中であった)事案において、

重加算税が取り消された公開裁決事例があります。

「所得を過少に申告するという確定的な意図について、

請求人には外部からもうかがい得る特段の行動があった

とは認められないから、隠ぺい又は仮装があるとは

いえず重加算税を賦課することは相当でないとした事例」

(平成23年2月23日裁決)

https://www.kfs.go.jp/service/JP/82/03/index.html

この争いにおいて国税側は、

●税理士から仮受金勘定の増加原因の解明を

求められながらこれを行わなかった

●現金出納帳に虚偽の記載をしたり、現税理士に

あえて説明しなかったこと

●現税理士に特定の帳簿を提出しなかったこと

から重加算税を賦課したのですが、不服審判所は

●現税理士に特定の帳簿を提出しなかったとしても、

そのことを容易に知り得るだけの資料を提出していた

●納税者が取引内容の具体的説明を現税理士に

しなかったからといって、それが故意の隠ぺい

又は仮装の行為であるなどとはいえない

●仮受金勘定の増加原因の解明について現税理士と

納税者との間に認識の相違や意思疎通の欠如があった

としても、納税者が積極的な意思をもってあえて

適正な経理処理を行うことなくこれを放置した

とまで認めるに至らなかった

と事実認定し、「納税者に故意の隠ぺい又は仮装の

行為や過少申告の確定的意図を外部からうかがい得る

特段の行動があったとまではいうことはできない」

として重加算税を取り消しました。

本裁決事例は総じて、法人の経営者や経理担当者の

会計・税務知識の欠如があり、前税理士から引き継いだ

現税理士が確認してもよくわからない(正確な

説明や資料等が出てこない)という、いわば

「会計事務所あるある」の状況なのですが、

具体的な隠ぺい又は仮装の行為がない以上、

重加算税にならない典型例といえるでしょう。

処理誤り・ミスは当然ながら、納税者の認識・知識欠如、

税理士・会計事務所との連携ができない状況などで

勘定科目相違があった場合も重加算税にならない

ことは、上記公開裁決事例から反論可能となります。

さて、来週水曜の本メルマガでは、

売上の計上漏れを「事務運営指針の規定を論拠に」

重加算税と指摘されるケースについて解説します。

※ブログの内容等に関する質問は

一切受け付けておりませんのでご留意ください。

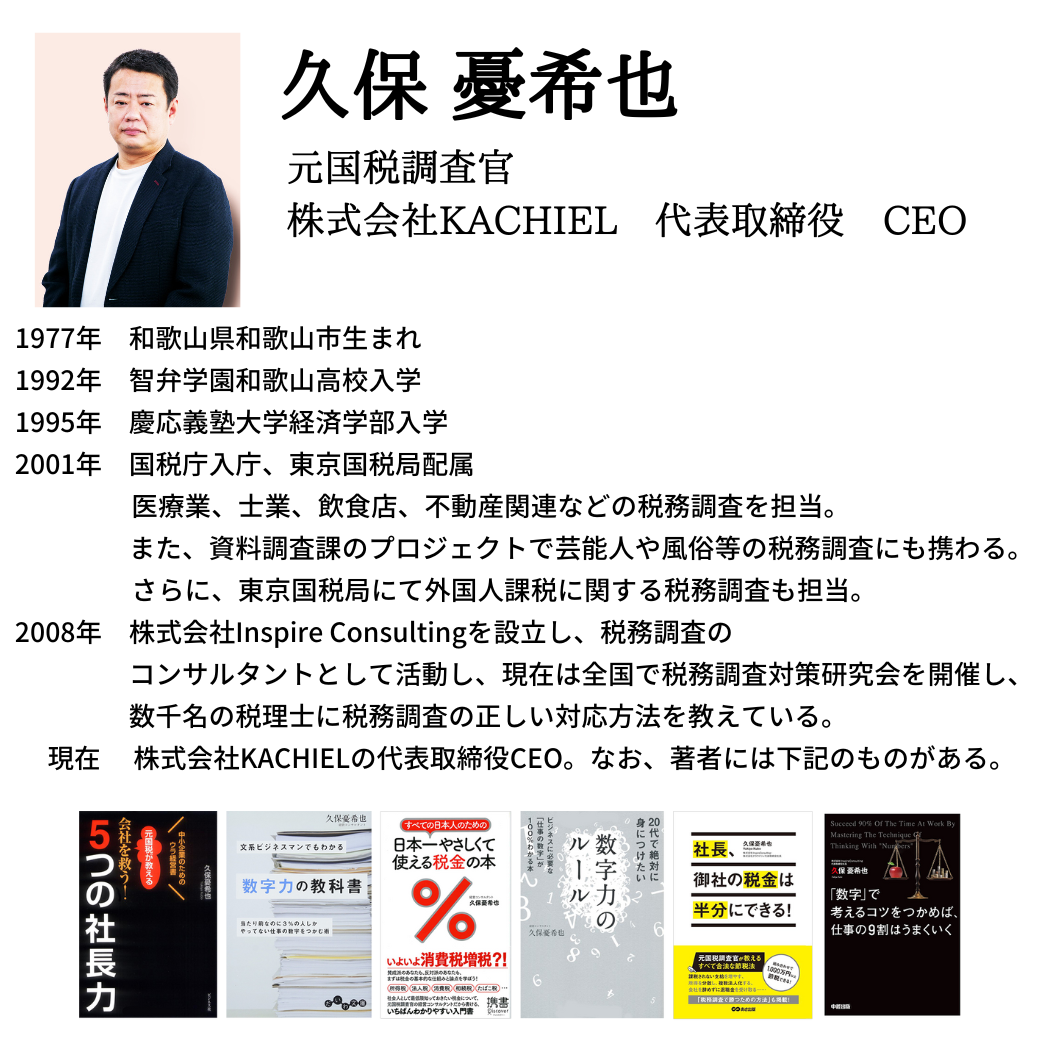

著者情報