重加算税を体系的に理解する(税目をまたぐ場合)

※2024年7月配信当時の記事であり、

以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

毎週水曜の本メルマガでは連載で「重加算税」について

解説していますが、今回は法人税・消費税・相続税など

複数の税目をまたぐ場合の重加算税を取り上げます。

原則的な考え方ですが、隠蔽・仮装行為があり、

2つの税目において修正申告を提出するケースでは、

両税目に重加算税が課されることになります。

わかりにくいので典型例を挙げると、

法人税・所得税で売上除外=重加算税となる場合、

連動する消費税にも重加算税が課されることになります。

この点は、事務運営指針にも明記されています。

「消費税及び地方消費税の更正等及び

加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shozei/000703/01.htm

第2 Ⅳ 2(所得税等に不正事実がある場合)

所得税又は法人税(以下「所得税等」という。)につき

不正事実があり、所得税等について重加算税を

賦課する場合には、当該不正事実が影響する消費税の

不正事実に係る増差税額については重加算税を課する。

一方で、上記原則的な考え方から外れる場合として、

法人の経費のうち社長個人の私的支出があったなど、

法人税側で役員賞与と認定され損金不算入、併せて

給与課税となった源泉所得税については、二重に

重加算税が課されないこととされています。

「源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/000703-2/02.htm

第1 4(認定賞与等に対する重加算税の取扱い)

(略)法人税について重加算税が賦課される

場合において、法人税の所得金額の計算上損金の額に

算入されない役員又は使用人の賞与、報酬、給与

若しくは退職給与と認められるもの又は配当等として

支出したと認められるもの(以下「認定賞与等」という。)

の金額が当該重加算税の計算の基礎とされているときは、

原則として、当該基礎とされている認定賞与等の金額のうち、

当該重加算税の対象とされる所得の金額に達するまでの

認定賞与等の金額については、源泉所得税及び

復興特別所得税の重加算税の対象として取り扱わない。

なぜ法人税と源泉所得税は二重課税にならないのか、

おそらくそこに論理はないものと推察しますが、

納税者有利の規定ですから、知っておくべきでしょう。

認定賞与と事実認定された場合、一般的には

法人税=重加算税/源泉所得税=過少申告加算税

となりますが、繰越欠損金等があり法人税において

増差所得・税額が発生しない場合は、源泉所得税で

重加算税が課されることになります。

また、税目がまたぐ可能性があるケースとして、

法人における株価と相続税・贈与税の関係があります。

例えば、創業者が保有する株式を子・孫に

生前贈与をしているケースで考えると、

法人において隠蔽・行為があり(法人は重加算税)、

株価が@5,000円から@8,000円になったような場合、

新たに発生する贈与税には重加算税が課されます

(正確には、事務運営指針に明記されていないので

原則に基づき重加算税が課されるものと考えます)。

一方で、被相続人である創業者(大株主)が

生前に法人で隠蔽・仮装行為を行っており、

税務調査で法人に重加算税が課されたとしても、

跳ね返った株式の評価額(増額分)に対して

重加算税を課されることはないでしょう

(あくまでも、相続人が法人経営に

参画していなかったことを前提としますが)。

これは、あくまでも相続人が隠蔽・仮装行為を

行ったわけではなく、被相続人の行為であることから

重加算税は連動しません。事務運営指針においても、

相続税の隠蔽・仮装行為の主語は「相続人等」

とされていることからも理解できるかと思います。

「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_2/01.htm

さて、来週水曜の本メルマガでは、事務運営指針に

規定されている「消費税固有の重加算税」の論点を

複数取り上げて解説します。

※ブログの内容等に関する質問は

一切受け付けておりませんのでご留意ください。

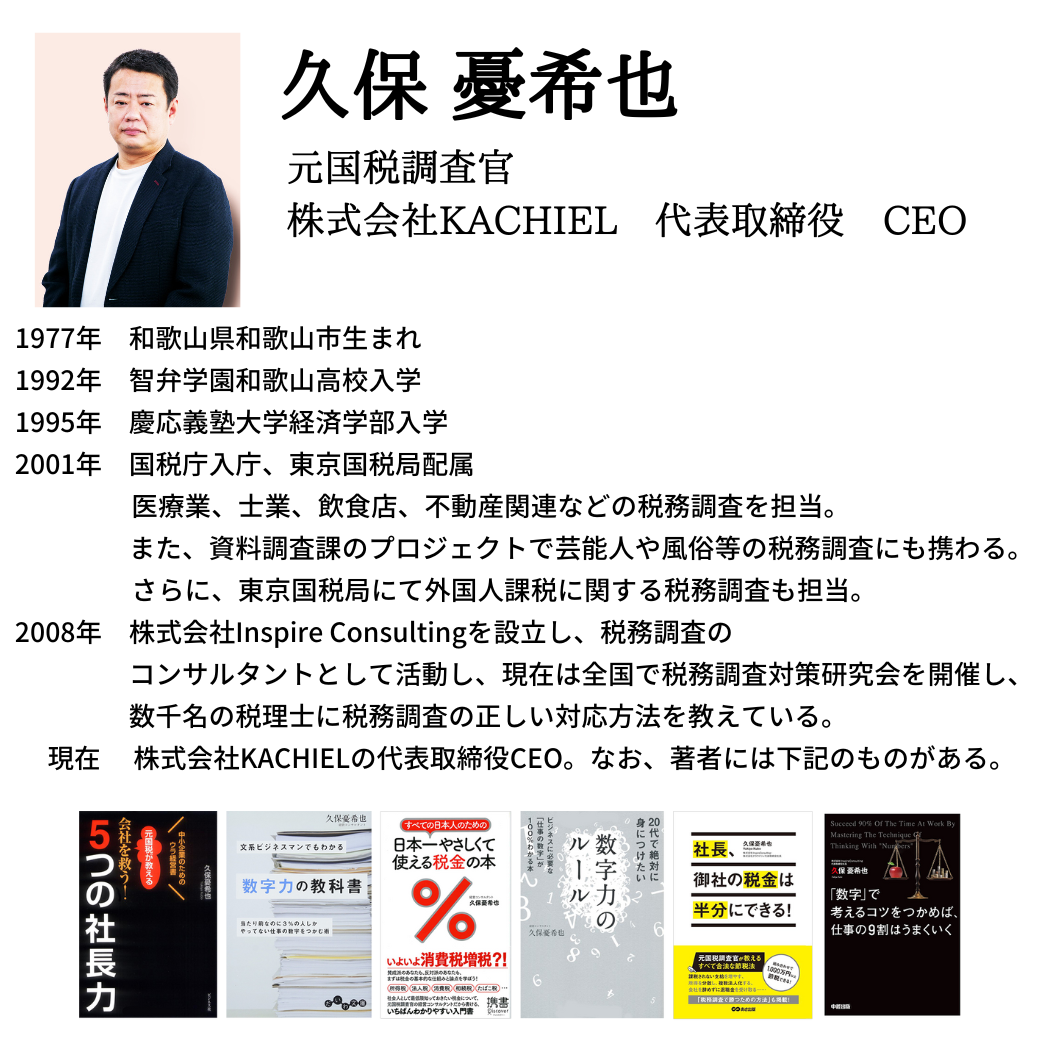

著者情報