7年内贈与加算における加算対象者の検証

※2024年7月配信当時の記事であり、

以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

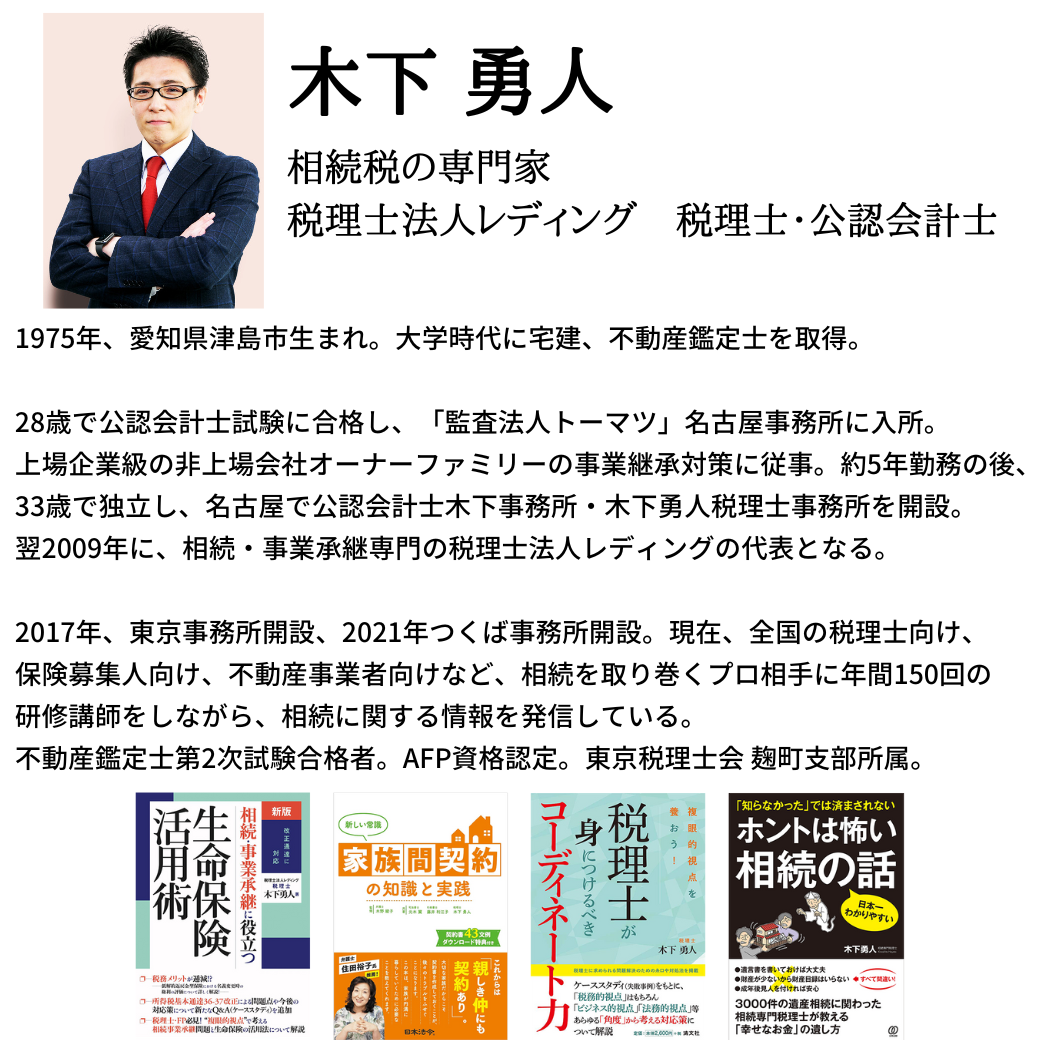

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは、

「7年内贈与加算における加算対象者の検証」です。

令和5年度税制改正により

相続税法19条に規定される

3年内贈与加算が7年内贈与加算に

改正されたのは記憶に新しいところです。

令和6年1月1日から施行されていますが

加算対象者は改正対象にはなりませんでした。

今回は、改正されなかった

加算対象者にフォーカスします。

—-

相続又は遺贈により財産を取得した者が

当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から

贈与により財産を取得したことがある場合においては、

・・・中略

—

相続税法19条1項における出だし部分ですが、

加算対象者は

「相続又は遺贈により財産を取得した者」

が規定されています。

一般的には、

相続人は加算されるが

相続人以外(孫など)は加算されない

という形で整理されてしまっている

ことが多くあります。

しかしながら、正しい理解としては

1.相続人であっても、

相続又は遺贈により財産を取得しなければ

加算対象者にはなりませんし、

2.相続人以外(孫など)であっても、

相続又は遺贈により財産を取得すれば

加算対象者となります。

生前に孫へ生前贈与するケースが多くありますが

この場合であっても孫への贈与が

相続財産に加算されてしまうケースを考えてみます。

1.遺言で孫へ遺贈する

このケースは、

「遺贈により財産を取得」に該当するため、

加算対象者となります。

また、このケースは相続税額の2割加算(相法18)

ともなりますので、注意が必要です。

2.孫を死亡保険金の受取人にする

このケースは、

「(みなし)遺贈より財産を取得」に該当するため

加算対象者となります。

また、このケースは非課税枠(相法12(1)五)を

適用することができないばかりか

2割加算(相法18)の対象ともなります。

ただし、孫を養子縁組することで

非課税枠を適用することは可能になりますが、

「(みなし)相続で財産を取得」に該当しますので

加算対象者から除くことはできません。

3.養子縁組で財産を取得する

養子縁組することにより相続人となりますが、

遺産分割協議に参加し、財産を取得することを

想定してください。

このケースは、

「相続より財産を取得」に該当するため

加算対象者となります。

また、このケースは相続税額の2割加算(相法18)

ともなりますので、注意が必要です。

4.代襲相続により財産を取得する

子が親よりも先に亡くなった場合、代襲相続となり

孫が相続人となります。

養子縁組をしてなくても相続人になりますので

遺産分割協議に参加し、財産を取得することを

想定してください。

このケースは、

「相続より財産を取得」に該当するため

加算対象者となります。

ただし、このケースは相続税額の2割加算

とはなりませんので、注意が必要です

(相法18(1)かっこ書き)。

孫であっても加算対象者となるケースを

納税者に説明できるようにしておくことは

リスク管理上、重要であると考えます。

※ブログの内容等に関する質問は

一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報